北辰テストの中でも得点源になりやすいのが社会です。

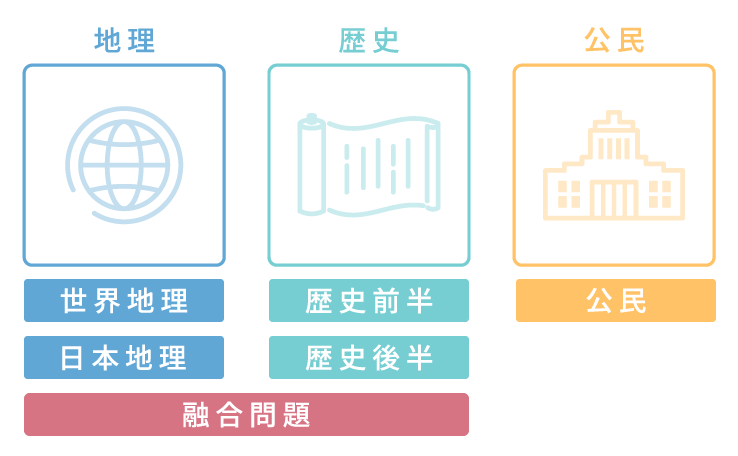

「地理」「歴史」「公民」と範囲がはっきりと分かれているのが社会の特徴。

基本的に北辰テストは中学校レベルを超える問題はありません。

そのため、中心となるのは教科書です。

コーチ

ということは教科書を覚えるだけでいいってこと?

基本はそうだね!でも、北辰テストの傾向を知っておくともっと効率的に勉強していけるよ!

賢い犬

そこで、今回は北辰テストの社会をいままでの傾向から、どういった問題が出やすいのかなどを紹介していきます。

賢い犬

この記事は、北辰テストを毎年解いている運営者が個人の見解で記事を書いております。

社会でおすすめの記事

このページのもくじ

北辰テストの社会の概要

まずは、北辰テストの社会の概要を見ていきましょう。

- 地理:世界地理

- 地理:日本地理

- 歴史:前半

- 歴史:後半

- 公民

- 地理・歴史融合

この6つが北辰テストの社会の概要になります。

第5回目以降は公民が追加されます。

賢い犬

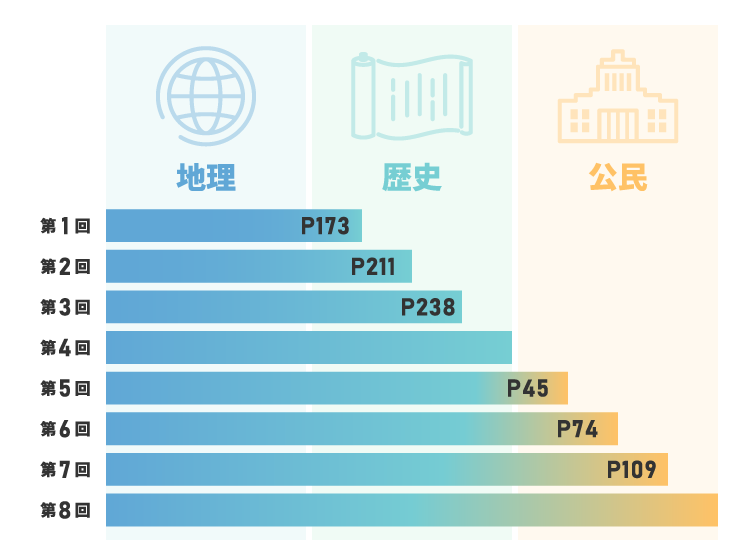

2021年の北辰テストの範囲はこちらです。

時期によって試験範囲が変わっていきますので、しっかりと確認していきましょう。

2022年「社会」の北辰テスト範囲

ページ数は東京書店の教科書のものになります。

コーチ

社会の試験範囲がわかれば、地理からしっかりと定着させていけばいいことがわかりますね

北辰の範囲はこちら

北辰テスト「社会」の配点傾向

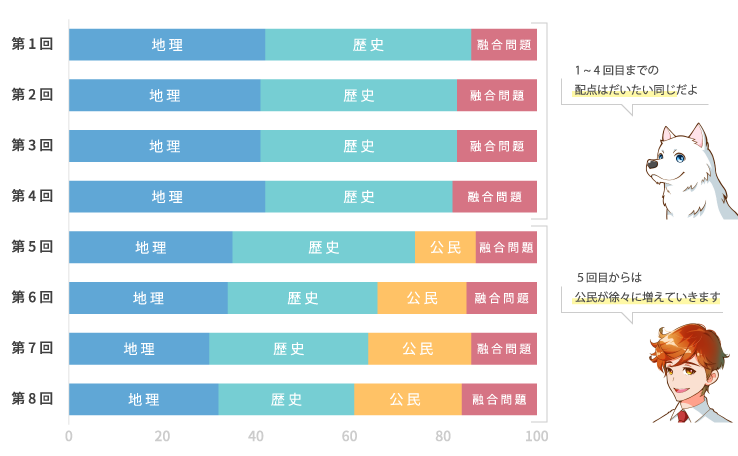

社会は北辰テストの教科の中でも配点が回数によって変化する珍しい教科になります。

特に第5回目からは公民が追加されるので、しっかりと配点の傾向を確認していおきましょう。

コーチ

2019年の配点を参考に見ていきましょう!2020年はテスト範囲が特殊となっているためあまり参考になりません。

2019年「社会」配点傾向

第4回目までは地理・歴史ともに40%くらいの割合で出題されます。

5回目以降は公民が14%~22%くらい出題されるようになります。

これは5回目から段階的に公民の出題範囲が広がっていくため、それにしたがって配点の割合が変化していきます。

5回目以降の教科書(東京書籍)の範囲を確認しましょう。

- 第5回目:教科書P.45まで

- 第6回目:教科書P.74まで

- 第7回目:教科書P.109まで

- 第8回目:教科書すべて

北辰テスト「社会」の分野別傾向

社会は明確に分野が分かれています。

それぞれのざっくりした傾向を見ていきましょう。

地理の傾向

歴史と比べて正解率は高めです!まずは地理を固めていきましょう

賢い犬

問題の出題傾向を見ていきましょう。

- 六大陸三海洋

- 雨温図

- 地形図

- 資料問題

コーチ

この4つは必ずでています。徹底的に反復して確実に特典できるようにしておきましょう

地形図の傾向が令和5年、令和6年の埼玉県公立入試では変わってきています。令和5年は「撮影の向き」令和6年は「地点の組み合わせ」になっており、北辰テストも少しずつ対応してきてます

賢い犬

次にそこそこでる問題もまとめました。

- 時差

- 山脈

- 河川

時差・山脈・河川はそこそこでます。余力がある人はしっかりと思えておきましょう

賢い犬

時差の問題は正答率に振れ幅があります。

これは

- 単純な時差の問題(簡単)

- 飛行機で移動したときの時差の問題(難しめ)

の2つがあるためです。

簡単な時差の問題は解けるようにして、余力があるときは飛行機で移動したときの時差も解けるようにしておくといいでしょう。

山脈と河川の問題はまさに一問一答問題です。

世界と日本(日本の山脈・河川は大問5の融合問題でも出やすい)の主な山脈・河川は覚えておきましょう。

おすすめの勉強法としては、プリントでテストを繰り返すことです。

日本の地理はこちら

世界の地理はこちら

使えるものを使って効率的に覚えていきましょう

賢い犬

歴史の傾向

大問3は歴史前半が出題

ここは範囲が広いにもかかわらず、出題がピンポイントになることが多いため、正答率は低くなることが多いです。

出題のされ方

まず、出来事が書いてあるカードが5つあり、穴埋め部分を2つ答えます。

あとは、その資料を使った問題が出題されていきます。

1つの知識だけでは答えることができない問題が多く、複数の知識を使って問題を解くことになります。

- 時代と文化

- 時代の様子

- 世界の出来事

大問4は歴史後半が出題

主に明治時代以降が頻出。比較的一問一答問題が多いため、大問3よりかは答えやすい問題もあるが、正答率の低い問題も出題されます。

出題の仕方

年表で5個くらい年号が書かれています。こちらも2つ穴埋めになっているので、こちらを答えます。

中でもできごと順に並べる問題と時代の様子は難易度高めです。正確にできごとの起こった順を記憶していないと正解できない問題です。

コーチ

かなり細かいできごと順を覚えておく必要があるんだね

難しいと言っても教科書レベルを超えません。問題をたくさんときながら教科書でしっかりと流れを覚えていきましょう

賢い犬

- できごと順に並び替える問題(難問)

- 時代の様子(難問)

歴史後半は中学3年の一学期からのテスト範囲が出題されます。

つまり、定期テストをしっかり頑張った生徒にとっては得点源になります。

融合問題の傾向

配点は少なめですが、高得点を目指すのであれば抑えておきたい分野です。

一問一答にちかい問題が多い。

公民の傾向

公民は憲法や政治の仕組みが問題によく出てきます。

範囲が狭いときは点が取りやすいので、私立を狙っている人は早めに高得点を取るようにしましょう。

北辰テスト「社会」の傾向まとめ

- 地理:やさしめ・出るところ傾向あり

- 歴史:前半はちょっと難しめ・後半は難しめ

- 融合:一箇所の地域について出題

- 公民:第5回目から追加・資料問題多め

北辰テストの「社会」についてざっくりと傾向を紹介しました。

北辰テストは通常の定期テストとは少し違っていますので、しっかりと全体像を把握しておきましょう。

北辰対策記事

北辰テストの問題解説