コーチ

ついに北辰テストが2020年4月25日にはじまるよ、、、どんな問題が出るんだ、、、

ふふふ、はじまるよ。まずは傾向がわかりやすい「数学」でどんな問題がでるか見てみようね

賢い犬

コーチ

えっ!数学ってどんな問題がでるかわかりやすいんだ!

この記事では、北辰テストと過去3年分の出題傾向から2021年第一回目の北辰テスト「数学」でどのような問題が出るのかを徹底予想していきます。

- 確率は範囲外

- 新単元の累積度数と素数はでるのか

この2つですね。それも踏まえて予想していきますね。

このページのもくじ

北辰テスト「数学」の

配点傾向

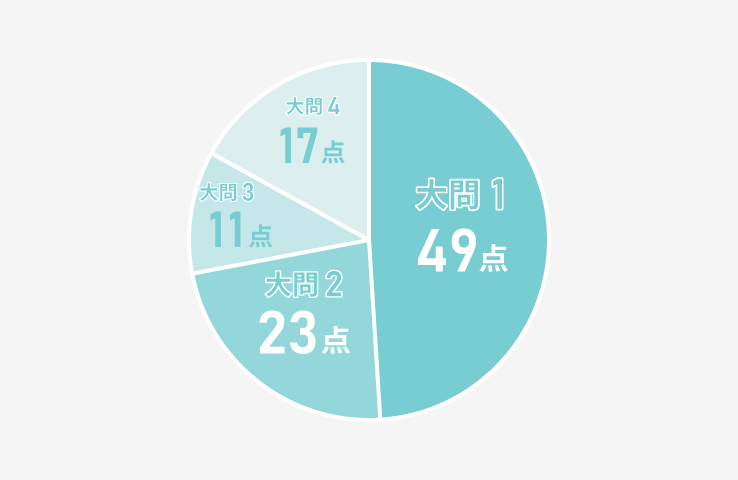

まずは、北辰テストの数学がどのようなものなのかをざっくりとでも良いので把握しましょう。

北辰テストの数学は大問と呼ばれるものが4つあります。

それぞれの配点はこのようになっています。

| 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | |

| 2020年6月 | 49点 | 23点 | 11点 | 17点 |

※2020年の第一回目はコロナの影響で6月です。ただし、試験範囲は今回の4/25にある第一回目と同じになります。

- 大問1と2で7割の点数

- 大問3と4は3割の点数

コーチ

えっ!点数の配分おかしくない?

これが北辰テストの傾向だよ!つまり、大問1と大問2がめちゃくちゃ重要だよってこと!

賢い犬

北辰テスト「数学」の

大問傾向

ここ3年間の「第一回」のテストの傾向をまとめました。

| 大問1 | 数と式の基本的な問題から関数や図形、資料とデータの基礎問題。 |

| 大問2 | 各単元からまんべんなく標準的な問題が出される。 |

| 大問3 | 一次関数または図形の問題がだされる。ここ2年はずっと一次関数。 |

| 大問4 | 図形または一次関数の問題がだされる。ここ2年はずっと図形。 |

北辰テスト「数学」の

出題範囲

第一回目は三年生の範囲からは出題されません。

しかも今回、2年生で学ぶ「確率」は出題範囲から外れています。

北辰テストの確率は点取問題なのに悔しいですね

賢い犬

確率は出題されたとしても、大問2の(1)で一問でてくる程度。

ときどき基本的な問題が大問1でもでますが、ほとんどが大問2の一発目です。

北辰テスト「数学」の

平均点

| 2018年 | 2019年 | 2020年6月 | 2020年7月 |

| 44点 | 43点 | 39点 | 49点 |

平均すると43.75点

この平均点は初回だから低いわけではなく、北辰テスト「数学」の平均点はだいたいいつも40~50点くらいです。

苦手意識の多い確率がでず、新単元は点数が取りやすいと思うので少し高めの47点と予想しました。

北辰テスト「数学」が求めていること

ここはとても大切なところです。テストは作るのは人。その人がどんな人を評価するのか考えましょう。

わたしの見立てとしては北辰テストの数学を作っている人は

です。

基礎問題が多い大問1で半分近くの点数が割り振られているのが一番の理由です。

また、大問3、4の難問もただ単に難しいだけでなく、解き方まで解答欄に記入させます。

これは、基礎部分の理解が正しくできているかをテストを作った人がちゃんと見たいためであると考えられます。

難問も部分点がもらえるため、解ける部分まで書いていれば、「ここまではわかっています」という想いを伝えることができます。

コーチ

答えが違うから全部ダメ、じゃなくて理解している部分は評価してくれるんだね!

新単元は出るのか?

新しい単元として

- 「累積度数分布」

- 「箱ひげ図」

- 「素数」

の3つがあります。

北辰テストは相対度数と代表値がめちゃくちゃ好きなので、新しい単元の「累積度数」と「箱ひげ図」は出題される傾向が多いと思います。

また、素数の問題はレベル的にも大問1の前半に出しやすいため、基礎問題は解けるようになっておくべきですね。

対策も基礎問題を解けばいいので、だいたい1時間前後で済むので時間的コスパもいいですね。

北辰テスト「数学」の

出題を徹底予想

大問1の11問、大問2の5問、大問3・4の5問を予想していきます。

| 数と式 | 関数 | 図形 | 資料の活用 |

大問1の出題予想

2021年第一回北辰テスト「数学」大問1で予想される問題11問はこちらです!

| 数と式 |

|---|

| 正負の数(四則演算) |

| 文字式と式の計算(四則計算) ×3問 |

| 文字式と式の計算(式の値) |

| 連立方程式(計算) |

| その他(規則性) |

| 素数 |

| △ 文字式と式の計算(等式変換) |

| 関数 |

|---|

| 1次関数(比例・反比例) |

| △ 1次関数(直線と座標)(変域) |

| 図形 |

|---|

| 平行線と角(直線と角) |

| △ 平面図形(多角形)、空間図形(展開図) |

| 資料と活用 |

|---|

| 表(代表値) |

| △ 表(累積度数)(箱ひげ図) |

大問1は「数と式」がメインと予想できます。

8問程度は数と式から、残りの3問は「関数」「図形」「資料の活用」から出題される傾向があります。

大問1には必ずでる問題があります。

- 正負の数(四則演算)

- 文字式と式の計算(四則計算)

- 文字式と式の計算(式の値)

- 連立方程式(計算)

- その他(規則性)

この5つは、傾向が変わらなければ確実に出るでしょう。

過去3年第一回目の出題率

| 正負の数(四則演算) | 100% |

| 文字式と式の計算(四則計算) | 275% |

| 文字式と式の計算(式の値) | 125% |

| 連立方程式(計算) | 100% |

| その他(規則性) | 125% |

文字式と式の計算では、分数や小数はここ最近でていません。ポイントは計算の順番と符号です。

連立方程式は教科書の例題レベルなので、加減法で処理すればおわりです。ここは検算をして確実に点を取りましょう。

規則性の問題は、大問1の(11)で出題されます。(11)は①と②があり、それぞれ配点は3点。①は文章をしっかり読めば必ず解ける問題です。

②も難しくはありませんが、時間がかかる傾向があるため、捨てる問題(捨て問)にしましょう。

ここ3年間はずっと49点の配分になっています。

大問1に心臓を捧げろ!と言われるくらい北辰テスト数学の中で大問1は重要性が桁違いです

賢い犬

大問2

2021年第一回北辰テスト「数学」大問2で予想される問題5問はこちらです!

| 数と式 |

|---|

| 方程式(利用) |

| 文字式(文章題) |

| △ その他(数の性質) |

| 資料の活用 |

|---|

| 表(度数分布表) |

| △ 表(代表値) |

| 図形 |

|---|

| 平面図形(作図) |

| △ 空間図形(内部面積・体積) |

| △ 平行線と角(多角形) |

確実にでる問題は2つ

- 作図

- 方程式の利用

作図は(2)、方程式の利用(5)①、②で出題される傾向があります。

過去3年第一回目の出題率

| 平面図形(作図) | 100% |

| 方程式(利用) | 100% |

両方とも配点が高くなっており

- 作図:5点

- 方程式の利用:各3点(計6点)

おすすめは「方程式の利用」

作図は問題レベルの幅が極端なことがあるため、この時期は余裕があれば練習しておくくらいでいいでしょう。

去年は正解率5%を切る作図問題がでたりしています。

方程式の利用は文章を文字を使った方程式にして、それを解くだけで正直めちゃくちゃ簡単です。

確実に取っておきたい6点です。

- 図を書くこと

- なにを文字にするか文章を読んで確認すること

- 求めるものを確認すること

です。つまらない確認ミスで落とす傾向があるため、細心の注意をしましょう。

これは本当に気をつけましょう!おすすめは問題文で大事なところに線を引く、求める値を丸で囲むようにすることです

賢い犬

ちなみに大問2では、ここ3年間「関数」の問題は出ていません。

図形問題は難問(正解率20%以下)です。ひらめきや空間認識が必要な問題なため、捨て問にしたほうがいいでしょう。

大問2も大問1と同様にここ3年間は配点が変わっていません。

大問3・4

出る順番は変わりますが、基本は「関数」「図形」の問題です。

最近の傾向は大問3は関数で出題数は2~3問、大問4は図形で3問。

大問3(関数)の予想

(1) 1次関数(直線と座標)

直線の式または傾き、切片、座標を聞かれる問題が予想されます。2直線の交点なんかも出そうですね。

(2) 複合(2つの面積)

直線だけでできるグラフ上の面積をつかった問題が予想されます。正解率は10%くらいの難問がでるため、捨て問にしてもいいでしょう。ほぼ記述式で運で当たる問題ではありません。

次点として、面積を2等分する直線を求める問題ですね

賢い犬

大問3では、(1)に全力を尽くしましょう。問題レベルに対して配点も大きくいつも5点です。

ここを落とす落とさないで偏差値60いくか行かないかが決まります。

大問4(図形)の予想

(1) 合同(基本条件)

基本的な証明問題が記述式で出題されます。配点も大きくて7点で、部分点を稼ぎやすくなっています。80%の人が点数を取っている問題になるので、合同の証明条件や書き方だけでも確認しておきましょう。

問題文(仮定)にヒントが2つあるので、自分で見つけるのはだいたい1つだけ。

共通や図形の性質による合同条件を見つければおわりです。

- 合同の対象となる図形の書き出し

- 表記の順番を確認

証明問題は、問題が解けなくても最初と最後は書くことができます。部分点がもらえるので必ず書きましょう!

賢い犬

(2) 平行線と角(直線と角)

角度を問われることが多いです。難易度には幅があるので5分挑戦して、無理ならあきらめましょう。

ポイントは、(1)の合同を使うことが多い。

(3) 平面図形(面積比)

面積比や体積比、図形を折り曲げた問題なんかも出題されることが多いです。今回はスタンダードな面積比を使った問題がでるのではないかと思います。

正解率は15%以下が多いので、捨て問でもいいですが、記述では無いことが多いので、それっぽい答えを書いておくのもいいでしょう。

大問3はいつも10点ちょい、大問4は15点ちょいです。年によって1、2点のばらつきはありますが、大問3・4の合計点は3年間変わっていません。

北辰テスト「数学」の

予想まとめ

2021年第一回目(4/25)北辰テスト「数学」の出題予想をしました。

北辰テストの数学は

しています。(私見)

新しい問題や難しい問題を解けるようにするのではなく、まずは解ける問題は確実に解けるようにしていきましょう。

コーチ

なんだか北辰テストがわかってきたぞ