このページのもくじ

公民

第5回範囲(東書P36まで)

1つの機関に権力が集中するのを防ぐこと。

三権分立とは何を防ぐしくみか?

三権分立は、国の権力が一つの機関に集中してしまうことを防ぐためのしくみです。もしも、国の全ての権力が一つの機関や人に集まってしまうと、その権力が乱用されて、独裁になってしまう危険があります。そこで、権力を3つに分けて、それぞれ独立して運営するようにしたのが三権分立の考え方です。

分けられる3つの権力とその役割

- 立法(りっぽう):法律を作る権力(例:国会)

- 行政(ぎょうせい):法律に基づいて国を運営する権力(例:内閣)

- 司法(しほう):法律を守らない人を裁く権力(例:裁判所)

機関とは

「機関(きかん)」という言葉が少し分かりにくいかもしれませんね。簡単に言うと、国の仕事をする特定のグループや組織のことを指します。三権分立では、次のような「機関」があります。

- 立法を行う機関 → 国会

- 行政を行う機関 → 内閣

- 司法を行う機関 → 裁判所

たとえば、「国会」という組織(グループ)は法律を作る仕事をする機関です。「内閣」は国を運営する仕事をする機関、「裁判所」は裁く仕事をする機関です。

三権分立の起源

世界で最初に三権分立の考え方を体系化したのは、フランスの思想家モンテスキューです。彼が書いた著作『法の精神(1748年)』の中で、三権分立の考えが詳しく述べられています。

・思想の始まり:フランスのモンテスキューが『法の精神』で理論を提唱。

・初の実践国:アメリカ合衆国(1787年の憲法で採用)。

・背景:イギリスや古代ローマの制度から着想を得ている。

| 重要単語 | 簡潔な説明 |

|---|---|

| 三権分立 | 権力を立法・行政・司法の3つに分けて運営するしくみ |

| 立法 | 法律を作る権力(国会が担当) |

| 行政 | 法律に基づいて国を運営する権力(内閣が担当) |

| 司法 | 法律を守らない人を裁く権力(裁判所が担当) |

| 権力の集中 | 権力が一つの機関や人に集まること |

| 独裁 | 一人や一つの機関が全ての権力を持つ状態 |

少数意見が反映されにくい。

多数決は、物事を決める際に意見が多い方を採用する方法で、民主主義の基本的なルールとして広く使われています。

多数決は便利な「決まり」を作る方法ですが、少数意見を無視しがちで、不満を生むことがあります。多数決の短所を補うためには、全会一致を目指した話し合いや、少数意見の尊重を心がけることが重要です。

| 決定の仕方 | 長所 | 短所 |

| 多数決 | 一定時間内に決定できる点 | 少数意見が反映されにくい点 |

| 全会一致 | 全員が納得できる点 | 決定に時間がかかる点 |

日本でも使われている?

日本の政治では、国会や地方議会での議決、国民投票、政党の総裁選など、さまざまな場面で多数決が使われています。

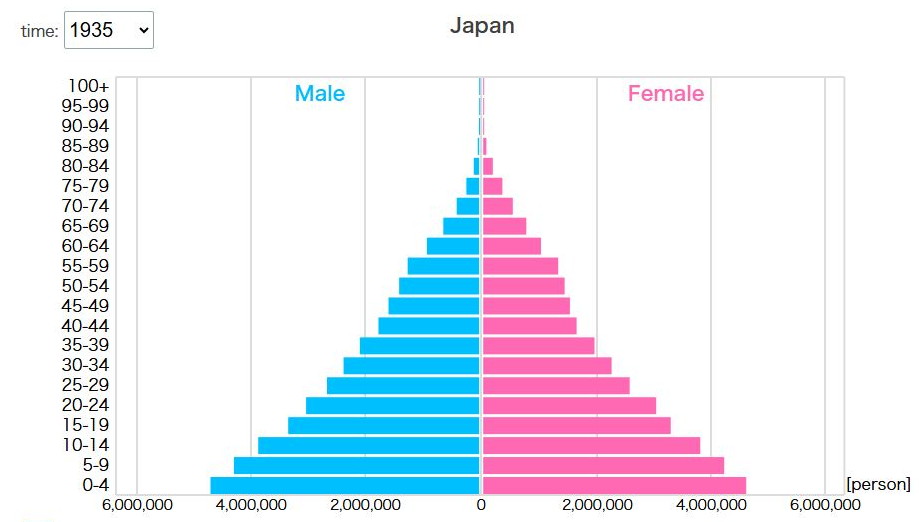

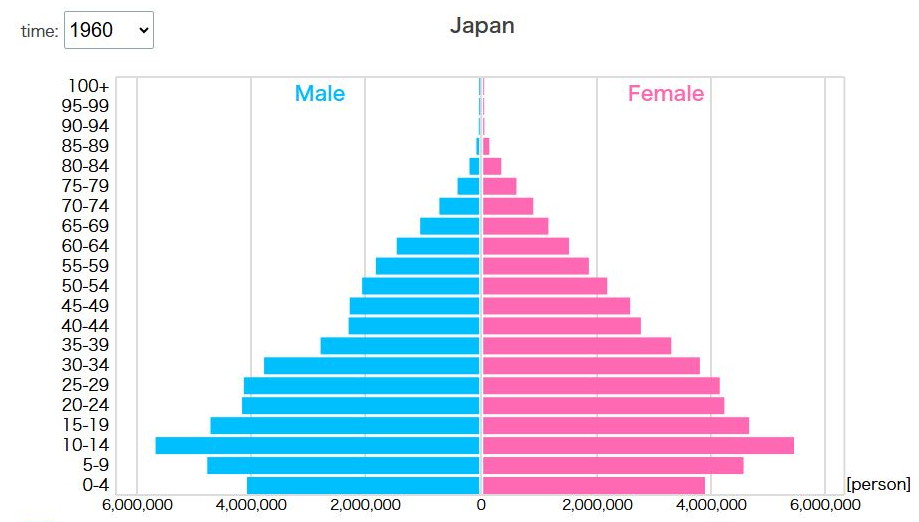

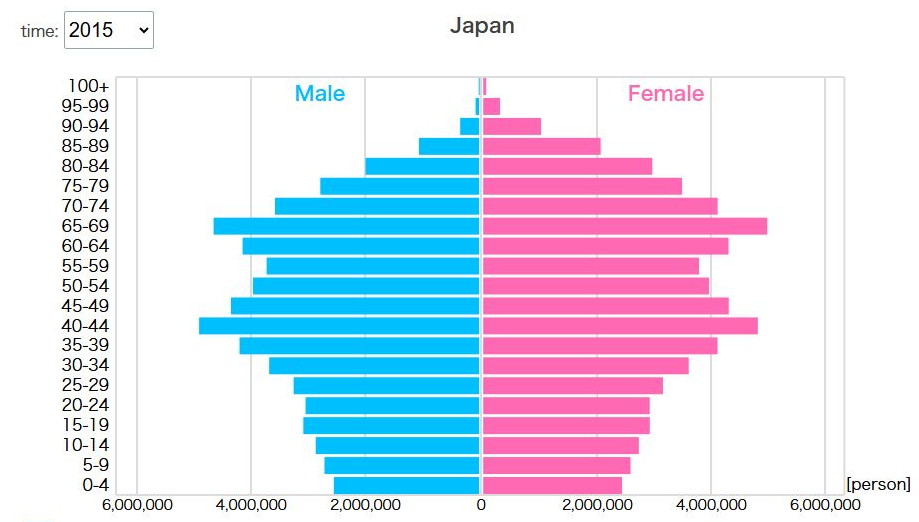

15歳未満の人口の割合は減少し、65歳以上の人口の割合は増加している。

形の特徴は?

人口ピラミッドは、一般的には下の部分(若年層)が広く、上に行くほど(高齢層)が細くなる「富士山型」が理想的ですが、日本は「つぼ型」です。

・若年層(子どもの世代)が減少していて、基盤が狭い。

・高齢者が多いため、上の部分が膨らんでいる。

・1935年は富士山型、1960年はつりがね型、2015年はつぼ型となっている

出典:総務省

少子化

少子化とは、子どもを産む世代(20~40代)の女性が少なくなり、1人当たりの子どもの数(合計特殊出生率)が低いことを指します。日本では、子どもの数が減り続けているため、人口ピラミッドの下の部分(0~14歳)が細くなっています。

高齢化

高齢化とは、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が増加することを意味します。医療の発達や生活環境の改善によって寿命が伸び、人口ピラミッドの上の部分(65歳以上)が膨らんでいます。現在、日本は世界トップクラスの「超高齢社会」に分類されています。

日本と似ている国は?

・現在、日本と似ている国:ドイツ、イタリア、韓国など。

・将来、日本と似る可能性がある国:中国、タイ、スペインなど。

これらの国々は、日本が直面している少子高齢化の課題を共有しており、日本の経験や政策が参考にされることが多いです。ただし、国ごとに文化や経済状況が異なるため、解決策にも違いがあります。

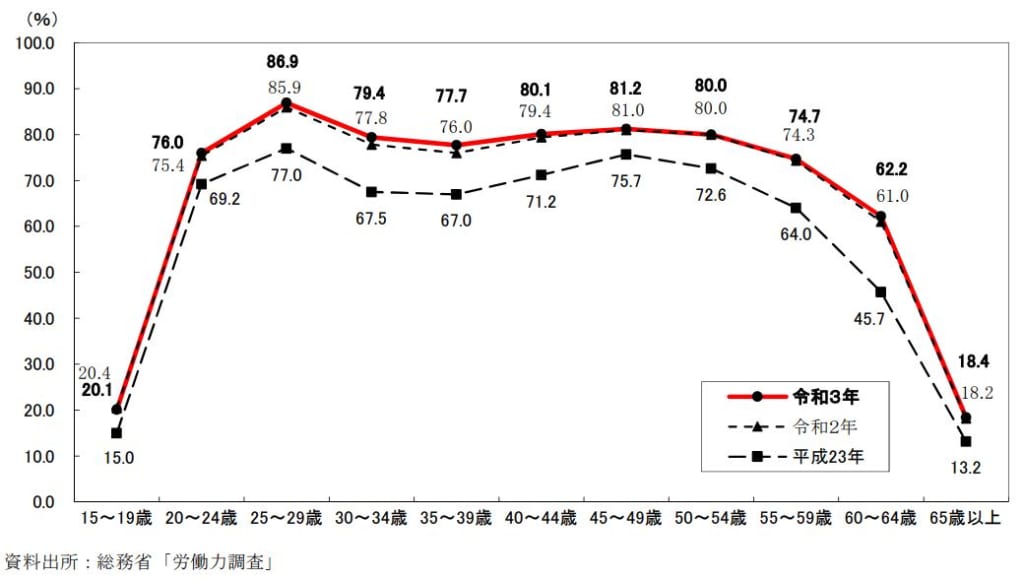

女性が結婚や出産、育児などで仕事をやめているため。

M字カーブ

この現象は、日本では「M字カーブ」と呼ばれる働く女性の就業率の特徴に関連しています。「M字カーブ」とは、女性の就業率が20代後半から30代前半で一度低下し、その後再び上昇する形を取ることを指します。

結婚や出産、育児による退職

日本では、25歳から34歳ごろの女性が結婚や出産をする時期と重なります。このライフイベントにより、多くの女性が仕事を辞めたり、育児に専念するために一時的に就業を中断することがあります。特に、「育児と仕事を両立できる環境」が十分に整っていない職場では、退職を選ぶ女性が多いです。

第6回範囲(東書P74まで)

憲法によって政府権力を制限し、国民の人権を保障するという考え方。

立憲主義の考え方

権力を持つ人や機関が法律に従って政治を行うべきだという考え方です。これによって、国民の権利や自由が守られ、独裁や権力の乱用を防ぐことができます。「立憲」という言葉には、「憲法を立てる(作る)ことで、国を運営する」という意味が込められています。

・憲法を定める:憲法というルールで、国家権力が守るべきことを明確にする。

・権力を制限する:権力を持つ人(例えば政府や国会)が勝手に権力を使わないように、憲法でその使い方を制限する。

法の支配との関係

「法の支配」とは、国の政治は国民が制定した法にもとづいておこなうべきだとする考え方です。立憲主義はこの「法の支配」の一部であり、権力者であっても法律や憲法に従わなければならないというルールを作っています。

例えば、国のリーダーである総理大臣も、憲法や法律に従わなければならない。もし違反することがあれば、裁判所がその行動を違法と判断することができる。

立憲主義の目的

・独裁の防止:国民の自由や権利を守るため、権力の暴走を防ぐ。

・公平な政治:すべての人が法律の下で平等に扱われるようにする。

・民主主義の基盤:国民の意見や権利を尊重しながら政治を行う。

具体例:日本の場合

・日本国憲法では、国民の基本的人権(自由や平等など)が保障されています。

・政府や国会は憲法に従って法律や政策を作る必要があります。

・もし憲法に反することがあれば、裁判所が違憲と判断し、その法律や政策を無効にすることがあります(違憲審査)。

立憲主義と法の支配は違うもの?

立憲主義と法の支配は似た考え方を持っていますが、完全に同じものではありません。それぞれが目指すものや焦点を当てる部分に違いがあります。ただし、立憲主義は法の支配を基礎とし、両者は密接に関係しています。

・立憲主義は法の支配を基礎にしている

憲法も法律の一種ですから、憲法を守ることが「法の支配」の実現につながります。

立憲主義は、憲法を通じて権力を制限し、国民の権利や自由を守る考え方。

・法の支配を守るために立憲主義が必要

法律を権力者が好きなように変えることを防ぐために、憲法で権力を制限します。

法の支配は、法律が権力者を含めたすべての人を公平に縛るという考え方。

両者は目的や焦点が異なりますが、共通して「権力を縛り、国民の権利を守る」ことを目指すという点で密接に関係しています。

「人の支配」と「法の支配」

「人の支配」は、一部の人や権力者が法律を超えて、自分の考えや判断で社会を支配するという考え方です。歴史上の独裁政権(例:ナチス・ドイツや絶対君主制時代のフランス)では、リーダーの命令が法律よりも優先されていました。「法の支配」は、法律がすべての人や機関に平等に適用されるという考え方です。

| 項目 | 法の支配 | 人の支配 |

|---|---|---|

| 支配するもの | 法律が社会を支配する | 権力者や一部の人の意思が社会を支配する |

| 権力者の行動 | 法律に従う必要がある | 自由に行動し、法律を無視することができる |

| 公平性 | すべての人が平等に法律に従う | 権力者の都合で特定の人が優遇されたり差別されたりする |

| 社会の特徴 | 公平で安定した社会を目指す | 不平等や混乱が生じやすい |

| リスク | 権力の乱用を防ぎやすい | 独裁や権力の乱用が起きやすい |

大日本帝国憲法は天皇主権、日本国憲法は国民主権。

主権

「主権」とは、国の中で一番大きな力を持ち、物事を最終的に決定する権限を指します。大日本帝国憲法と日本国憲法では、この主権が誰にあるかが大きく異なります。

・大日本帝国憲法:主権は天皇にあり、天皇が政治を動かす中心だった。

・日本国憲法:主権は国民にあり、国民が政治の最終的な決定権を持つ。

大日本帝国憲法(1889年制定)における主権

主権者:天皇

大日本帝国憲法では、主権は天皇にありました。天皇は国の「最高の権力者」とされ、統治権を総攬(そうらん)する存在として、政治や軍事のすべてを決める権限を持っていました。

・天皇が中心:天皇が国民の上に立ち、政治を行う中心的な存在でした。

・議会や内閣は補助的な存在:議会(帝国議会)や内閣はありましたが、天皇の権力を補助する役割でしかなく、最終的な決定権は天皇にありました。

・国民の立場:国民は「臣民」と呼ばれ、天皇に従う存在としての位置づけでした。

日本国憲法(1947年施行)における主権

主権者:国民

日本国憲法では、主権は国民にあります。これを「国民主権」といいます。政治の権力は国民に由来し、国民が選んだ代表者(国会議員)を通じて政治が行われます。

・国民が中心:国民が政治の最終的な決定権を持っています。

・天皇の立場:天皇は「象徴」としての存在に変わり、政治的な権限は持っていません。

・国民の権利が保障される:基本的人権が重視され、国民は自由や平等といった権利を守られています。

| 項目 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |

|---|---|---|

| 主権者 | 天皇 | 国民 |

| 天皇の役割 | 国の最高権力者(統治権を持つ) | 国の象徴(政治的な権限はなし) |

| 国民の位置づけ | 「臣民」として天皇に従う存在 | 主権者であり、基本的人権が保障される |

| 政治の仕組み | 天皇が最終的な決定権を持つ | 国民が選んだ代表者が政治を行う |

第1条

憲法第1条では、天皇の地位と主権に関する記述があります。

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。」

天皇はあくまで「象徴」であり、政治的な権限は持たない。主権は「日本国民」にあるということが明記されています。

大日本帝国憲法は法律の範囲内で人権が認められて、日本国憲法は侵すことのできない永久の権利として保障。

違い

大日本帝国憲法と日本国憲法では、人権の認められ方に大きな違いがあります。その違いは、人権の位置づけや権利の制限のされ方に現れています。

・大日本帝国憲法では

人権は「天皇の恩恵」として与えられ、国家の都合で制限されやすかった。

・日本国憲法では

人権は「生まれながらの基本的な権利」とされ、国民が個人として尊重されることが強調されている。

この違いは、「天皇主権」から「国民主権」へと変わったことに深く関係しています。日本国憲法は、民主主義と個人の尊重を基礎にした現代的な人権保障を実現しています。

大日本帝国憲法(1889年制定)における人権

天皇によって与えられるもの。大日本帝国憲法では、人権は「天皇の恩恵」として認められていました。そのため、国民の権利は絶対的なものではなく、天皇の意志や国家の都合によって制限される可能性がありました。

法律の範囲内での人権

国民の権利は、「法律の範囲内」でのみ認められていました。つまり、国家が法律を作れば、簡単に人権を制限することができました。

例:大日本帝国憲法第27条:「日本臣民は法律の範囲内において言論、著作、出版、集会及び結社の自由を有す」このように、法律で自由を制限できる余地が残されていました。

日本国憲法(1947年施行)における人権

基本的人権として保障される。日本国憲法では、人権は「侵すことのできない永久の権利」として保障されています。人権は国家が与えるものではなく、すべての人が生まれながらに持つものとされています。

公共の福祉による制限

日本国憲法でも、人権が無制限に認められるわけではありません。ただし、その制限は「公共の福祉」に基づいて行われます。「公共の福祉」とは、他の人の権利や社会全体の利益との調和を意味します。

例:日本国憲法第11条:「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。」

例:日本国憲法第13条:「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

| 項目 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |

|---|---|---|

| 人権の位置づけ | 天皇の「恩恵」として与えられる | 生まれながらに持つ「基本的人権」として保障される |

| 制限の根拠 | 法律の範囲内 | 公共の福祉の範囲内 |

| 人権の性質 | 国家の都合で制限される場合が多い | 侵すことのできない永久の権利 |

| 国民の立場 | 「臣民」として国家に従う義務が強調される | 「個人」として尊重され、権利が保障される |

他人の人権を侵害したとき。

公共の福祉とは

社会全体の利益や他の人々の権利との調和を図るための考え方です。日本国憲法では、人権は「侵すことのできない永久の権利」とされていますが、それが無制限に認められているわけではありません。ある人の人権の行使が、他の人の権利を侵害したり、社会全体に大きな害を与える場合には、公共の福祉の観点からその行使が制限されることがあります。

人権が制限される?

公共の福祉の観点から人権が制限されるのは、以下のような場合

・他人の権利を侵害する場合(例:名誉毀損や財産権の制限)。

・社会全体の安全や秩序を守る場合(例:デモの規制や感染症対策)。

・人権が衝突する場合(例:営業の自由と健康被害、報道の自由とプライバシーの調整)。

・犯罪防止や治安維持のため(例:逮捕や拘留、通信内容の調査)。

日本国憲法では、公共の福祉を基準に人権の制限が行われますが、その制限は必要最小限に留められるべきであり、国家権力が乱用しないような仕組み(裁判所のチェックなど)が重要。

具体例:表現の自由と名誉毀損(めいよきそん)

誰かの悪い噂をSNSで広めてしまう。例えば、「○○さんは万引きをしたらしい」と根拠のないことを書き込む。自分の「表現の自由」はありますが、その自由を使って他人の名誉や信用(=権利)を傷つけてしまうと「名誉毀損」となります。法律(刑法や民法)によって制限され、損害賠償を請求されることもあります。

日当たりをさまたげないようにする。

日照権(にっしょうけん)とは

住んでいる人や建物が太陽の光を受ける権利のことです。特に住宅地では、近くに建物が建つことで日当たりが悪くなる問題が起きるため、これに配慮した工夫が行われています。日本では、日照権を守るために建物の高さや形状に制限を設けています。これは、周囲の建物の日当たりを確保するためです。

例:住宅街では特に厳しい「高さ制限」が適用され、周囲に影ができにくくしています。

建物の配置や形状の工夫

建物自体を工夫することで、周囲の住宅の日当たりを守る配慮が行われています。

①建物を段々にする

高い建物が隣に立つ場合、階数を下の方で抑えるなどして、隣の家が日光を受けられるようにします。

②建物を少し後ろにずらす

敷地内の建物を少し後方に建てることで、前の建物や隣の家が影になりにくくします。

条例や地域ルールの導入

地方自治体が条例や地域ルールを設けて、日照権を守る努力をしています。地域ごとに独自の規制や取り決めがある場合があります。

①建築物の高さ制限

特定の地域では、建物の高さを通常より低く抑えるルールが設定されています。

例:低層住宅が多い地域では、2階建て以上の建物を建てられない場所もあります。

②日影規制

建物が一定時間以上隣の家に影を作らないようにするルールがあります。

3つの関係

「新しい権利」「環境権」「日照権」は次のような関係

①新しい権利の中に「環境権」が含まれる。

私たちが健康で豊かに暮らすための新しい権利全般。

例:静かな環境、清潔な空気、日当たりを守る権利など。

②環境権は、新しい時代に生まれた「快適な生活環境を守る権利」。

その中でも「自然や生活環境」を守る権利。

例:工場の汚染を防ぐ、水質を守る、景観を守る。

③環境権の一部として「日照権」がある。「健康で快適な生活環境を守る」要素の一つ。

さらに具体的に「日当たり」という環境の要素に焦点を当てた権利。

例:隣の高層ビルで日光が遮られた場合に主張される権利。

新しい権利

└── 環境権(快適で健康な環境の権利)

└── 日照権(日当たりを守る権利)

障害のある人や高齢者などが暮らすうえでの障壁を取り除こうという考え方。

バリアフリーとは

「高齢者や障がいのある人など、誰もが快適に暮らせるようにするために、社会の障壁を取り除く」という考え方です。日常生活の中で、建物や交通機関、情報提供の場面などでさまざまな工夫が行われています。バリアフリーの実現は、すべての人が平等に社会に参加できる「共生社会」を目指す重要な取り組みです。

「バリア」とは何か?

「バリア」とは、誰かが生活する上で直面する物理的・心理的な障害や不便を指します。

主なバリアの例

①物理的なバリア:階段や段差、狭い通路など、高齢者や車いす利用者にとって移動しづらい構造。

②情報のバリア:視覚障がい者にとって見えない情報や、聴覚障がい者にとって聞こえないアナウンスなど。

③社会的なバリア:障がいや高齢による偏見や差別、必要なサポートが得られない状況。

バリアフリーの目的

バリアフリーの目的は、すべての人が安全で快適に暮らせる社会を実現することです。特に、高齢化社会や障がいのある人が増える中で、誰もが自由に行動し、社会に参加できる環境を作ることが求められています。

バリアフリーの具体例

バリアフリーは、日常生活のさまざまな場面で実現されています。

① 建物や施設

スロープやエレベーターの設置:階段を使えない人のために、段差をなくす工夫。

自動ドアや広い通路:車いすやベビーカーでも通りやすい設計。

点字ブロック:視覚障がい者が安心して歩けるための歩道や駅の工夫。

② 交通機関

ノンステップバス:段差がなく乗り降りしやすいバス。

駅のホームドア:転落事故を防ぐための安全対策。

車いす対応のトイレやエレベーター:鉄道やバスの停留所に設置。

③ 情報の配慮

音声案内:視覚障がい者向けのアナウンスや案内放送。

字幕や手話通訳:聴覚障がい者向けのサポート。

分かりやすいピクトグラム(図記号):文字が読めない人や外国人でも理解できるデザイン。

④ 社会的な工夫

優先座席:交通機関で高齢者や障がいのある人が安心して座れるようにする工夫。

ヘルプマーク:援助が必要な人が周囲に配慮を求めるためのマーク。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

バリアフリーとよく似た概念に「ユニバーサルデザイン」があります。

①バリアフリー:特に不便を感じる人(高齢者や障がい者など)に配慮する設計。

例:既存の建物にスロープを後から設置する。

②ユニバーサルデザイン:すべての人が使いやすいように最初から設計する考え方。

例:最初から段差のない建物を設計する。

バリアフリーが広がった背景

①高齢化社会の進展

日本は、1970年代以降、高齢化が急速に進みました。特に2000年代には、超高齢社会を迎え、高齢者が安心して暮らせる環境整備が急務となりました。

②障がい者の権利意識の高まり

障がい者やその支援者が声を上げることで、障がい者の自立と社会参加を支えるためのバリアフリー環境の必要性が認識されました。

③国際的な動きの影響

国連の「障害者権利条約」(2006年)など、国際的な取り組みが日本の政策や社会の意識に影響を与えました。

1960年代~1970年代

バリアフリーが世界的に意識され始める(国連や福祉国家の影響)。

1970年代以降(日本)

高齢化や障がい者福祉の課題として徐々に取り組みが進む。

1990年代~現在

バリアフリーに関する法律の整備が進み、社会全体での意識が向上。

治療法などに関する医師の十分な説明にもとづいて、患者が同意すること。

インフォームド・コンセントとは

医師が十分な説明を行い、患者が納得した上で治療や検査に同意することです。これは、患者の自己決定権を尊重し、医療の透明性を高めるための重要な仕組み。つまり、「治療や検査をする前に、きちんと説明を受けて、それで『これでお願いします』と納得して進めること」です。医療は患者と医師の協力で成り立つものなので、インフォームド・コンセントはその基盤となる大切な考え方です。

英語で「Informed Consent」と書き、直訳すると「情報に基づく同意」という意味です。

人権と関係ある?

インフォームド・コンセントは、患者の人権を守るために欠かせない仕組みです。

①自己決定権を尊重する。

②人間の尊厳を守る。

③憲法で保障された基本的人権(個人の尊重、生存権)を支える。

④患者の「知る権利」を実現する。

この仕組みは、患者と医師の信頼関係を深めるだけでなく、医療を通じて人権を尊重する社会を実現するための基盤となっています。

自己決定権とは?

自己決定権とは、自分自身のことを自分で決める権利のことです。たとえば、自分の生活、健康、体、そして人生について、他人に強制されることなく、自分の意思で選択し、行動する自由を持つ権利です。

①治療や手術を受けるかどうかを自分で決める

(インフォームド・コンセントで重要となる権利)

②職業や住む場所を自分で選ぶ

(どんな仕事をするか、どこに住むかを自分で決定する)

③結婚や家族のあり方を自分で選ぶ

(誰と結婚するか、どのような家族を築くかを自分で決める)

日本では?

1980年代以前

日本では、かつて「医師がすべてを決める医療(パターナリズム)」が一般的でした。

医師が患者に十分な説明をせず、治療方針を決定することが多かったのです。

例えば、がん患者に病名や病状を告知しないことが一般的でした。

1990年代

患者の権利が注目され、医療現場でもインフォームド・コンセントが導入され始めました。

1990年代後半には、がん患者への告知が行われる割合が増え、治療方針を患者と話し合う医療が普及していきました。

1997年:厚生労働省(当時は厚生省)が「患者の権利を尊重する医療」を推進するためにガイドラインを作成。

2000年代以降

日本の医療制度や法律で、インフォームド・コンセントが医療の基本的な考え方として確立されました。

医療訴訟の増加を背景に、患者への説明がより丁寧に行われるようになりました。

日本でインフォームド・コンセントが行われる具体的な場面

①手術や大きな治療

手術や放射線治療、化学療法などリスクが高い治療を行う際には、必ず医師が患者に説明を行い、同意を得ることが求められます。

②検査や薬の投与

内視鏡検査やMRI検査など、体に負担をかける可能性のある検査でも、事前に説明を行い、同意を得ます。

③がん告知

日本では、がん患者に対する病状や治療方針の説明が行われ、患者自身が治療法を選択する場面が一般的になっています。

④臓器移植や献血

臓器提供者や献血者に対しても、リスクや効果について十分な説明が行われ、同意が得られる仕組みがあります。

第7回範囲(東書P109まで)

選挙をとおして代表者を選ぶことで、国民の意思を政治に反映させるしくみ。

間接民主制とは?

間接民主制とは、国民が自ら政治に直接参加するのではなく、選挙で選んだ代表者を通じて政治を行う仕組みのことです。この仕組みによって、国民の意思を政治に反映させることができます。

日本では、衆議院議員選挙や参議院議員選挙が行われ、国会で国民を代表する議員が選ばれます。

間接民主制のメリット

①効率的な政治運営:国民全員が直接政治に参加すると混乱しやすいが、代表者に任せることで効率的に決定できる。

②専門性:選ばれた代表者が専門知識を持って議論し、適切な政策を立案する。

間接民主制の課題

①代表者が国民の意思とずれることがある:選挙で選ばれた議員が必ずしも国民全体の意見を反映するとは限りません。

②政治への関心の低下:間接民主制では、国民が「自分は直接関われない」と感じてしまい、政治への関心が薄れることがあります。

間接民主制の補完:直接民主制の要素

間接民主制の課題を補うために、直接民主制の要素が取り入れられることもあります。

①国民投票

憲法改正の際には、最終的に国民投票で直接意思を示します。

②住民投票

地方自治体で大きな問題(例:新しい施設の建設など)について住民が直接投票で決定することがあります。

民主制とは?

民主制とは、国民全体が主権を持ち、国民の意思によって政治が行われる仕組みのことです。日本国憲法における「国民主権」の考え方が基礎になっています。民主制は、全ての人が平等に扱われ、国民一人ひとりが政治に参加する権利を持つことを大切にしています。民主制の基本は、「政治は一部の人や特定のグループだけで行われるものではなく、国民全体で決めるべきだ」という考え方です。

| 政治体制 | 主な特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 民主制 | 国民全体が主権を持ち、平等に政治に参加する。 | 日本、アメリカ、ドイツなど |

| 独裁制 | 一人または特定の集団が権力を独占し、国民の意見は反映されない。 | 北朝鮮、過去のナチス・ドイツ |

| 王政 | 王様や女王が政治を行う。ただし現在は象徴的な役割が多い場合もある。 | イギリス(立憲君主制)、サウジアラビア(絶対王政) |

死票が少ないこと。

比例代表制とは

各政党の得票に応じで議席を配分する選挙制度。選挙で各政党が得た得票数に比例して議席を分ける仕組みのことです。この制度では、政党の得票率に応じて議席が配分されるため、国民の意思が議席数に直接反映されやすい特徴があります。

例:ある選挙区で100議席がある場合、ある政党が全体の20%の票を得たら、20議席を獲得します。

小選挙区制とは

一つの選挙区から一人の代表を選ぶ選挙制度。選挙区ごとに1人の当選者を選ぶシンプルな制度で、政権の安定や迅速な政策実行が期待されます。一方で、死票が多くなりやすく、中小政党の意見が反映されにくいという課題もあります。

小選挙区比例代表並立制とは

小選挙区比例代表並立制とは、小選挙区制と比例代表制の両方を組み合わせた選挙制度です。日本の衆議院議員選挙で採用されており、選挙区ごとに候補者を選ぶ小選挙区制と、政党に投票して議席を分配する比例代表制がそれぞれ独立して並立しています。小選挙区で落選した候補者でも、比例代表での得票率が高ければ復活当選する可能性があります。

比例代表制の特徴

①国民全体の意見を反映

得票数に比例して議席が配分されるため、選挙区ごとの偏りが少なく、全国的な民意を反映しやすいです。

②小政党にもチャンスがある

小選挙区制のように1位しか当選しない仕組みではないため、小さな支持基盤を持つ政党でも議席を得る可能性があります。

③死票が少ない

比例代表制では、得票が議席に反映されるため、有権者の投票が無駄になりにくいです。

| 比例代表制 メリット | 比例代表制 デメリット |

|---|---|

| ① 多様な民意を反映できる 得票数に応じて議席が配分されるため、少数意見も政治に反映されやすい。 | ① 政権が不安定になりやすい 議席が分散しやすいため、連立政権が必要になり、政策決定に時間がかかることがある。 |

| ② 死票が少ない 得票数が議席数に直結するため、有権者の意思が無駄になりにくい。 | ② 地域性が反映されにくい 全国単位で議席が配分されるため、特定の地域の意見が埋もれてしまうことがある。 |

| ③ 新しい政党や中小政党にチャンスがある 小さな支持基盤を持つ政党でも議席を獲得しやすい。 | ③ 候補者個人の選択が難しい 政党に投票する仕組みのため、具体的な候補者を選びにくい場合がある。 |

| 小選挙区制 メリット | 小選挙区制 デメリット |

|---|---|

| ① 政権が安定しやすい 1つの政党が多数の議席を獲得しやすく、迅速な政策決定が可能になる。 | ①死票が多い 落選した候補者への票は議席に反映されず、有権者の意思が無駄になりやすい。 |

| ② 候補者と有権者の距離が近い 地域ごとに代表を選ぶため、地元の意見が反映されやすい。 | ② 少数意見が反映されにくい 中小政党や少数派の意見が議席に反映されにくくなる。 |

| ③ 選挙がシンプル 1つの選挙区で1人を選ぶため、選挙の仕組みが分かりやすい。 | ③ 大政党が有利 知名度や資金力のある大政党が有利で、新しい政党や候補者が選ばれにくい。 |

参議院が否決した場合でも、衆議院で出席議員の3分の2以上が賛成することで再可決させる。

法律案の再可決の条件

日本の国会では、衆議院と参議院が協力して法律を決める「二院制」を採用していますが、意見が一致しない場合に、衆議院が再び可決することで法律案が成立する仕組みがあります。この再可決には、特定の条件が必要です。この仕組みは、国会で法律が停滞するのを防ぎ、衆議院が国民の意思をより強く反映する場として役割を果たすために設けられています。

衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成

再可決には、衆議院の出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。通常の採決は過半数(2分の1以上)の賛成で成立しますが、再可決ではより高い賛成率が求められます。

再可決の仕組みの根拠

憲法第59条(法律案の議決)

衆議院で可決した法律案は、参議院で否決されたときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

この条文は、衆議院が参議院よりも強い権限を持つこと(衆議院の優越)を示しています。

衆議院が優越する理由

衆議院は、任期が短い(4年)ため、国民の最新の意思をより強く反映すると考えられています。また、衆議院は解散があるため、国民の意思を問う機会が多いです。

再可決の具体例

日本では、再可決が実際に行われた例は多くありませんが、以下の事例があります。

①1951年:警察法改正案

衆議院で可決された法律案が参議院で否決されましたが、衆議院で再可決されて成立しました。

②2008年:租税特別措置法改正案

ガソリン税の暫定税率を巡る法案が参議院で否決されましたが、衆議院で再可決され成立しました。

任期が短く、解散もあるため。

衆議院の優越が認められている理由

日本国憲法では、衆議院が参議院よりも強い権限を持つ「衆議院の優越」が定められています。これは、衆議院が参議院よりも国民の意思を直接反映する機関と考えられているためです。

任期が短いため、国民の意思をより強く反映する

衆議院の任期は4年ですが、解散があるため、実際にはさらに短いスパンで選挙が行われます。一方、参議院の任期は6年で、解散がなく、3年ごとに半数が改選されます。そのため、衆議院は国民の最新の意思を反映しやすいとされています。

解散があるため、国民の信任を直接問える

衆議院は、内閣総理大臣による解散が可能です。解散後に行われる総選挙を通じて、国民は現在の政治に対して信任(賛成)または不信任(反対)を表明できます。解散と総選挙が参議院にはないため、衆議院の方が国民の意見を迅速に反映する仕組みとなっています。

憲法で衆議院の優越が明記

日本国憲法では、衆議院と参議院の意見が対立した場合に衆議院の意思が優先される場面が明確に規定されています。

衆議院の優越が認められる具体的な例

①法律案の議決:憲法第59条では、衆議院で可決した法律案が参議院で否決された場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば法律が成立します。

②予算の議決:憲法第60条では、予算案は衆議院で先に議決され、参議院が異なる議決をしても、衆議院の議決が優先されます。

③内閣総理大臣の指名:憲法第67条では、内閣総理大臣の指名において衆議院と参議院が異なる指名をした場合、衆議院の議決が優先されます。

国会が制定する法律が、憲法に違反していないか審査する権限。

裁判所の違憲審査権とは

国会が作った法律や政府の行為が憲法に違反していないかどうかを判断する権限のことです。この権限は、日本国憲法第81条で定められており、裁判所が憲法を守るための重要な役割を果たしています。日本国憲法第81条には次のように記されています。

「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

この条文によって、最高裁判所を中心に裁判所が違憲審査権を行使できることが明確にされています。

違憲審査権の特徴

①裁判所による行使

日本では、裁判所が具体的な裁判の中で違憲審査を行います(付随的審査制)。これは、アメリカと同じ仕組みです。

②最高裁判所が最終判断を行う

日本の最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれ、違憲審査権の最終決定を行います。

日本での違憲判決

①薬事法訴訟(1975年)

薬局の開設に制限を設けた法律が「職業選択の自由」を侵害しているとして違憲と判断された。

②夫婦別姓訴訟(2015年・2021年)

民法の「夫婦は同じ姓を名乗る」という規定が、憲法の「男女平等」に反するかどうかが争点になりました(一部で違憲とする意見が示されました)。

③衆議院議員定数不均衡訴訟

衆議院選挙で1票の価値に大きな格差が生じた場合に、憲法が保障する「平等権」に違反するとして争われました。

裁判を慎重に行うことで誤った判決を防ぎ、国民の人権を守るため、同一事件について3回まで裁判を受けられるしくみ。

三審制(さんしんせい)とは

同じ事件について3回まで裁判を受けることができる制度のことです。1つの裁判結果に不服がある場合、より上級の裁判所に控訴(こうそ)や上告(じょうこく)をして、再び裁判を行い、公正な判断を求めることができます。主に次の目的を持っています。

①判決の誤りを防ぐ。

②公正な裁判を保障する。

③国民の権利を守る。

この仕組みにより、冤罪や不当な判決を防ぎ、司法の公平性と信頼性を確保しています。三審制は日本の司法制度の大きな柱となっている重要な仕組みです。

三審制の仕組み

三審制では、以下のように裁判を受けることができます:

(1) 第一審(地方裁判所や簡易裁判所)

- 最初に裁判が行われる場です。

- 事実関係を詳しく調べ、証拠や証人の話をもとに判決が出されます。

(2) 第二審(高等裁判所)

- 第一審の判決に不服がある場合、第二審に控訴できます。

- 主に第一審での判決が正しかったかどうかを確認し、新たに事実関係を調べることもあります。

(3) 第三審(最高裁判所または高等裁判所)

- 第二審の判決にも不服がある場合、第三審に上告できます。

- 第三審では、法律の適用が正しかったかどうか(法律審)を中心に判断します。

三審制の目的

①判決の誤りを防ぐ

裁判で誤った判断がされる可能性を減らすため、複数の裁判所で再検討する仕組みを設けています。

②公正な裁判を保証する

一つの裁判所の判断だけでなく、異なる裁判所で審理を重ねることで、公平で納得のいく裁判を行います。

③国民の権利を守る

冤罪や不当な判決から人々を守り、基本的人権を保障するための制度です。

民事訴訟における三審制の利用状況

2019年のデータを基に、民事訴訟における各審級の件数を見てみましょう。

第一審(新規提起件数)

簡易裁判所: 約344,101件

地方裁判所: 約134,934件

合計で約48万件の民事訴訟が新たに提起されています。

第二審(控訴件数)

地方裁判所(第一審が簡易裁判所の場合): 約3,999件

高等裁判所(第一審が地方裁判所の場合): 約12,416件

合計で約16,415件が控訴されています。

第三審(上告件数)

高等裁判所(第二審が地方裁判所の場合): 約422件

最高裁判所(第二審が高等裁判所の場合): 約3,807件

合計で約4,229件が上告されています。

これらの数字から、第一審から第二審への控訴率は約3.4%、第二審から第三審への上告率は約25.8%となります。全体として、第一審から第三審まで全てを経るケースは、全体の約0.9%(4,229件/479,035件)と推測されます。

内閣、国会など他の権力の干渉を防ぎ、裁判官の独立をまもるため。

裁判官の身分が保障されている理由

裁判官の身分が保障されているのは、裁判官が独立して公平・公正な裁判を行うためです。日本国憲法では、裁判官が特定の権力や外部の影響を受けずに自由に判断できるよう、その地位や権利が厳格に守られています。裁判官の身分の保障は、司法権の独立を支える具体的な仕組みの一つです。

憲法による裁判官の独立の保障

日本国憲法には、裁判官の独立と身分保障が明確に記されています。

(1) 憲法第76条:司法権の独立

「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される。」

裁判官は自らの良心と憲法や法律に基づいて裁判を行うことが求められており、他の権力(内閣や国会など)や個人の影響を受けてはなりません。

(2) 憲法第78条:裁判官の身分保障

「裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き、罷免されない。」

裁判官は、自らの意思で辞職する場合を除き、原則として解任されないことが保障されています。

(3) 憲法第79条・第80条:任期と報酬

最高裁判所の裁判官は任期10年(再任可能)。

下級裁判所の裁判官は任期10年(再任可能)。

裁判官の給与は、在職中に減額されないことが法律で定められています。

→ 経済的な圧力を排除し、独立した判断を保証するための仕組みです。

憲法第76条:司法権の独立

第76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される。」

裁判官が独立して職務を遂行するためには、身分がしっかりと守られている必要があります。裁判官が「良心に従う」とは、個人としての自由な判断を尊重することであり、この独立性が確保されることで、司法権全体の信頼性が守られます。

憲法第78条:裁判官の身分保障

第78条「裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き、罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない。」

裁判官の罷免に対する厳しい制限を規定しています。心身の故障や弾劾裁判による場合を除き、裁判官は解任されることがありません。また、「裁判官の懲戒処分は行政機関が行えない」と規定することで、内閣や行政からの影響を排除しています。これにより、裁判官が外部の圧力に屈せず、独立した判断を下すことが可能になります。

裁判官の独立とは

裁判官が他の権力や外部の干渉を受けず、憲法と法律に基づいて自由に判断を下せる状態のこと。

投票率を向上させるため。

期日前投票の導入の目的

期日前投票は、投票日に投票所に行くことができない有権者が、投票日前に投票できるようにする仕組みです。これは、有権者がより投票しやすくなり、投票率の向上を目指して導入されました。2003年に導入された比較的新しい制度です。それ以前にあった不在者投票制度では、事前に投票理由を申告する必要があり、利用が限られていました。期日前投票では、理由の申告が不要で簡単に利用できるように改善され、制度の利用が拡大しました。

期日前投票の利用率

選挙の種類や時期によって変動。近年では、期日前投票を利用する有権者の割合が増加傾向にあります。2024年の衆議院議員総選挙では、総務省の発表によると、10月16日から26日までの11日間で、期日前投票を行った有権者は約2,095万5,435人で、全有権者の約20.11%に相当します。

投票率を上げるための新しい取り組み

①郵便投票の拡大

②オンライン投票の検討

③投票所の柔軟化(駅や商業施設での臨時投票所)

④若者向けの啓発活動

⑤特例郵便等投票制度(感染症対策)

これらの取り組みは、有権者の多様なニーズに応じた選挙制度の改革を進め、より多くの人が投票に参加できるようにすることを目的としています。

内閣の助言と承認が必要。

国事行為を行うときに必要なこと

国事行為とは、日本国憲法第7条に基づき、天皇が行う形式的・儀礼的な行為のことです。これらの行為を行う際には、天皇が単独で決定や執行を行うことはなく、必ず内閣の助言と承認が必要です。内閣が実質的な決定を行い、責任を負う仕組み。

憲法第7条|天皇は、国民の名で、次に掲げる国事に関する行為を行う。この場合において、内閣の助言と承認を必要とする。

この条文により、天皇は内閣の助言と承認に基づいてのみ国事行為を行うことが明確にされています。天皇が象徴的な役割を担う一方で、政治的中立性を保ち、国政の責任を内閣が担うための重要な仕組みです。

国事行為の中でも、特に重要で代表的なもの

①法律の公布

②内閣総理大臣の任命

③衆議院の解散

④国会の召集

⑤最高裁判所長官の任命

国事行為以外の公的行為

公的行為とは天皇が日本国の象徴として行う活動のうち、国事行為には該当しないものを指します。公的行為については憲法に明確な規定はありませんが、内閣の助言と承認が求められる場合があります。

①被災地訪問:地震や台風などの災害が発生した際に、被災地を訪問して励ます行為。

②式典への出席:国民体育大会や全国戦没者追悼式などの公的な行事への出席。

③国際親善:外国元首の訪問を受けたり、皇室が外国を訪問したりする活動。

国家による人権侵害を防ぐため。

身体の自由の規定の目的

日本国憲法には、身体の自由を保障する規定があり、これは国民が不当に身体を拘束されないようにするための基本的人権として定められています。その目的は、国家権力による恣意的な拘束や処罰から国民を守り、個人の尊厳と法の支配を実現することにあります。

身体の自由とは

身体の自由は、日本国憲法における基本的人権の一つであり、特に「自由権」に分類されます。人が自分の身体に対して持つ基本的な自由や権利を指します。国家権力や他者から不当に身体を拘束されたり、苦役を強制されたりすることを防ぎ、すべての人間が尊厳を持って自由に生活するために保障されています。これにより、民主主義社会において国民の安全と公平が保障されます。

身体の自由に関する具体例

【過去の問題例】

①戦時中の強制労働: 日本では、戦時中に国家総動員法のもとで、国民が強制的に労働に従事させられる例がありました。

②拷問による自白の強要: 戦前の司法では、拷問を用いて自白を引き出す行為が問題視されました。

【現代の意義】

③現代でも冤罪防止や取調べの透明化などが求められ、身体の自由が重要な課題として認識されています。

基本的人権の一つです。自由権は主に次の3つに分類

| 分類 | 内容 | 関連する憲法条文 |

|---|---|---|

| 身体の自由 | 国家権力や他者から不当に身体を拘束されない自由。 | 第18条(奴隷的拘束の禁止)、第31条(適正手続の保障)、第33条(令状主義)、第36条(拷問の禁止)など |

| 精神の自由 | 内面的な精神活動や思想、表現における自由を保障する。 | 第19条(思想・良心の自由)、第20条(信教の自由)、第21条(表現の自由)など |

| 経済活動の自由 | 職業選択や財産権など、経済的な活動に関する自由を保障する。 | 第22条(移住・職業選択の自由)、第29条(財産権の保障) |

身体の自由が保障される具体的な憲法条文

| 条文番号 | 内容 |

|---|---|

| 第18条 | 奴隷的拘束および苦役からの自由(強制労働の禁止) |

| 第31条 | 適正手続きの保障(法定手続きの原則) |

| 第33条 | 逮捕の要件(令状主義) |

| 第34条 | 拘禁に関する手続き(不当な拘束の禁止、弁護人依頼権の保障) |

| 第35条 | 捜索・押収に関する保障(令状主義の適用) |

| 第36条 | 拷問および残虐な刑罰の禁止 |

| 第38条 | 自白の強要禁止(黙秘権の保障、自白のみを証拠とすることの禁止) |

犯罪行為を裁く裁判。

刑事裁判とは

犯罪の事実を確認し、被告人の責任を追及して適切な刑罰を決定するための裁判です。この裁判は、犯罪の防止や社会の秩序維持、被害者の救済を目的とし、無罪推定や適正手続などの基本的な原則に基づいて公正に行われます。

民事裁判とは

個人や法人間で発生するトラブルを解決する裁判で、主に金銭や契約、財産に関する争いを扱います。原告と被告が裁判所で主張を戦わせ、公正な判決によって問題を解決することが目的です。刑事裁判とは異なり、民事裁判は私人間の権利や義務を守ることに焦点を当てています。

刑事裁判と民事裁判の違い

| 比較項目 | 刑事裁判 | 民事裁判 |

|---|---|---|

| 目的 | 犯罪の有無を判断し、適正な刑罰を科す。 | 当事者間の権利や義務の争いを解決する。 |

| 原告 | 検察官(国家を代表)。 | 個人や企業などの私人。 |

| 被告 | 犯罪を起こしたとされる被告人。 | 原告と争う個人や企業。 |

| 結論 | 有罪・無罪の判断。 | 損害賠償、権利確認などの判決。 |

第8回範囲(東書P110以降)

景気の影響を受けにくく、安定した税収を見込める点。

景気の影響を受けにくい

所得税や法人税は、景気が悪化すると所得や企業利益の減少により税収が大幅に減少します。一方、消費税は国民の日常的な消費に課されるため、景気に左右されにくく、安定した税収を確保することが可能です。

消費税率の引き上げの歴史

消費税は、その後の財政状況や社会保障費の増加に対応するために、段階的に税率が引き上げられました。

①1989年(平成元年) 3% 竹下登内閣

②1997年(平成9年) 5% 橋本龍太郎内閣

③2014年(平成26年) 8% 安倍晋三内閣

④2019年(令和元年) 10% 安倍晋三内閣

消費税の導入国との比較

| 国名 | 税率(標準) | 特徴 |

|---|---|---|

| 日本 | 10% | 軽減税率あり。食品や新聞に8%適用。 |

| ドイツ | 19% | 軽減税率7%(食品など)。 |

| イギリス | 20% | 軽減税率5%(家庭用燃料など)、0%(食料品、子供服など)。 |

| フランス | 20% | 軽減税率5.5%(食品など)。 |

| スウェーデン | 25% | 世界で最も高い水準の付加価値税率の一つ。 |

スウェーデン国民が高い消費税を受け入れる理由

①透明性の高い運用:税金がどのように使われているかが国民に明確に示されている。

②公平な負担:所得に関係なく、消費に応じて課税される仕組みが公平感を生む。

③信頼できる政府:税金の使い道に対して国民が政府を信頼している。

・医療 低額で質の高い医療を受けられる。自己負担は年間16,000円程度に上限設定。

・教育 小学校から大学まで授業料が無料。奨学金やローンも充実。

・育児・子育て 長い育児休暇、保育料の上限設定、子ども手当の支給。

・年金 手厚い公的年金で高齢者の生活が安定。

・公共サービス 公共交通やインフラ、文化施設の質が高く、利用しやすい。

スウェーデンでは、消費税収入がこれらの充実した社会保障制度を支えており、国民は「負担が高い分、生活の安心感を得られる」という価値を感じているため、消費税を受け入れています。

低所得者ほど、税負担が高くなるため所得が低い人への配慮が必要。

消費税の逆進性が生じる理由

逆進性とは、所得に対する税負担の割合が、所得が低いほど高くなる性質を指します。消費税は所得に関係なく一律で課税されるため、低所得者ほど負担が重く感じられるという特徴があります。

消費税の課税対象が「消費」であるため

- 消費税は、所得ではなく、商品やサービスの購入(消費)に対して課される税金です。

- 所得が低い人ほど、収入の多くを消費に回す傾向があります。

| 年収 | 年間消費額 | 消費税(10%) | 税負担率(所得に対する割合) |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 250万円 | 25万円 | 約8.3% |

| 1,000万円 | 500万円 | 50万円 | 約5.0% |

所得が低い人ほど、収入全体に占める消費税の割合が高くなるため、税負担が重く感じられます。

一定期間内であれば、消費者は無条件で契約を解除することができる制度。

クーリング・オフ制度とは

契約をした後でも、一定の条件下で消費者が一方的に契約を解除できる制度のことです。消費者が冷静に考える時間を持ち、不要な契約やトラブルを防ぐために設けられた仕組みです。特に、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ちで契約させられる場面で利用されることが多いです。

①消費者が冷静に考え直す機会を持てるようにすること。

②業者の強引な勧誘や不適切な販売方法から消費者を守ること。

クーリング・オフの条件

クーリング・オフを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

(1) 対象期間内であること

契約日から8日以内(契約内容によっては20日以内)であれば可能。

例:訪問販売は8日、マルチ商法は20日以内。

(2) 書面で契約していること

業者から契約の詳細を記載した書面(契約書)が交付されている必要があります。

(3) 消費者の意思表示

契約解除の意思を業者に伝える必要があります。書面(ハガキなど)で通知するのが一般的です。

クーリング・オフが適用されないケース

以下の場合は、クーリング・オフ制度を利用できないことがあります。

(1) 消費者の意思で店舗に行って契約した場合

店舗で契約した場合はクーリング・オフの対象外です(ただし例外あり)。

(2) 消耗品を使用した場合

化粧品や食品などをすでに使用・消費している場合。

(3) 金額や期間の条件を満たさない場合

例えば、訪問販売で契約金額が3,000円未満の場合は対象外。

具体例【事例】訪問販売で浄水器を購入

・状況: 自宅に訪問してきた業者から10万円の浄水器を購入。

・クーリング・オフ可能期間: 契約日から8日以内。

・結果: ハガキで契約解除を通知すれば、全額返金され、商品も返品可能。

1980年から増加し続けている。

長期的な傾向

地方債の発行残高は、以下の理由により増加傾向が続いています。

(1) 社会保障費の増加

高齢化の進展に伴い、地方自治体が負担する医療や介護、福祉などの費用が増加しています。これにより、地方財源が不足し、地方債の発行が必要となっています。

(2) 災害復旧費や公共事業

地震、台風などの自然災害への復旧・復興費用が増えています。また、インフラ整備や老朽化した施設の更新にも地方債が充てられています。

(3) 経済対策や税収不足

経済低迷時の税収減少を補うため、地方債に依存するケースが多く見られます。特に、バブル崩壊後やリーマンショック後、コロナ禍などの経済危機時に地方債の発行が増加しました。

地方債の発行残高とは?

地方債の発行残高とは、地方自治体(都道府県や市区町村)が過去に発行した地方債(借金)の未返済の総額を指します。

【地方債とは?】

地方自治体が必要なお金を調達するために発行する借金のようなものです。例えば、道路や学校の建設、災害復旧、福祉サービスの充実など、大きな支出が必要なときに発行されます。

【発行残高とは?】

地方債を発行した後、そのうちまだ返済していない額の合計が発行残高です。借金の「残り」と考えるとわかりやすいです。

地方債発行残高が重要なの?

地方債発行残高は、地方自治体の財政の健全性を判断する重要な指標です。

残高が増えすぎると…

→ 借金返済の負担が大きくなり、住民サービスに使えるお金が減る。

適切に管理されれば…

→ 道路や学校の整備、災害復旧などに必要なお金を確保できる。

具体例で考える

例えば、ある地方自治体が次のような地方債を発行したとします

| 発行年 | 借りた金額(地方債の発行額) | 返済額(元本) | 発行残高 |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 100億円 | 20億円 | 80億円 |

| 2021年 | 150億円 | 30億円 | 120億円 |

2021年末時点での発行残高 = 80億円(2020年分) + 120億円(2021年分) = 200億円

これが「地方債発行残高」です。

議会、首長、議員の解散を請求できる。

リコール制度

住民が首長や議員の解職、条例の改廃、監査の請求などを通じて地方自治に直接参加できる仕組みです。これにより、地方自治体の運営に対して住民が強い影響力を持ち、地域の民主主義がより強固なものとなります。

リコールで請求できる内容と条件

| 請求内容 | 条件(署名数) | 結果の決定方法 |

|---|---|---|

| 地方議会の解散 | 有権者の3分の1以上 | 住民投票(過半数賛成で解散) |

| 首長の解職 | 有権者の3分の1以上 | 住民投票(過半数賛成で解職) |

| 地方議員や役職者の解職 | 有権者の3分の1以上 | 住民投票(過半数賛成で解職) |

| 条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上 | 議会の審議と採決 |

| 監査の請求 | 有権者の50分の1以上 | 監査委員が調査し、結果を公表 |

| 役場の設置場所変更請求 | 有権者の50分の1以上 | 議会や執行部の判断 |

リコールの意義

リコールは、住民が地方自治に直接関与できる仕組みであり、民主主義を支える重要な制度です。議会や首長の行動が住民の期待に反している場合に、リコールを通じて責任を追及し、地方行政を健全化する役割を果たします。

実例:愛知県西尾市議会の解散請求(2002年)

背景: 議会運営に対する住民の不満が高まり、議会の解散を求める声が強まりました。

経過: 有権者の3分の1以上の署名が集まり、住民投票が実施されました。

結果: 住民投票の結果、過半数の賛成を得て議会は解散されました。

地方自治における住民の権利

| 権利 | 内容 |

|---|---|

| 直接請求権 | 条例の制定・改廃、監査請求、解職請求、議会解散請求など。 |

| 住民投票権 | 特定の政策や問題について住民の意思を問う投票。 |

| 選挙権・被選挙権 | 首長や議員を選ぶ、または立候補する権利。 |

| 情報公開請求権 | 行政文書の公開を求める権利。 |

| 住民監査請求権 | 行政の適正な運営を求め、監査を請求する権利。 |

| 住民訴訟権 | 自治体の不正や不適切な運営に対し裁判を起こす権利。 |

公正な価格で貿易すること。

フェアトレード(Fair Trade)

発展途上国の生産者や労働者が、適正な価格で商品を販売できるようにする制度。「発展途上国の生産者を支え、環境を守り、公正な貿易を推進する」取り組みです。消費者がフェアトレード製品を選ぶことで、生産者の生活向上や児童労働の削減、環境保護に貢献することができます。このように、フェアトレードは国際社会全体で貧困や不平等を減らし、持続可能な未来を目指す重要な仕組みです。特にコーヒー、カカオ、紅茶、バナナ、手工芸品などの分野で広く行われています。

具体的な方法

生産者が作った商品(例:コーヒー、チョコレート、バナナ)を、通常より高い「フェアトレード価格」で購入。労働環境を改善し、搾取を防ぐ。生産者のコミュニティに還元する資金を提供し、教育や医療の向上を支援。

フェアトレードの例

①コーヒー農家: 生産者が適正な価格でコーヒー豆を販売し、収入が安定。

②チョコレート工場: カカオの生産に関わる児童労働を減らす取り組み。

フェアトレードの意義

・貧しい地域の生産者を支援し、経済的自立を助ける。

・消費者が商品を買うだけで、発展途上国の支援に貢献できる仕組み。

フェアトレードの未来

フェアトレードは、まだ改善が必要な部分も多いですが、確実に発展途上国の生産者や労働者を支援し、持続可能な社会を目指す有効な手段です。より多くの人がフェアトレード製品を購入することで、取り組みの拡大と運営の透明性向上が期待されています。

日本国内にある工場が海外に移転することで、国内の産業が衰退すること。

産業の空洞化とは

企業が生産拠点を海外に移転したり、国内の生産活動を縮小したりすることで、国内の産業が衰退し、雇用や経済活動が減少してしまう現象のことを指します。特に、先進国の製造業でよく見られる問題です。

産業の空洞化の有名な例

日本では、製造業を中心とした産業の空洞化が1990年代以降進行しました。家電産業(シャープ、パナソニック)、自動車産業(トヨタ、日産)、半導体産業(東芝、エルピーダ)、繊維産業(ユニクロ)などがあります。

まとめ

解説に力を入れてみました!

公民は私たちの生活にとても馴染みのある分野なので、興味をもって学習しましょう!